一人で読む? みんなで読む?

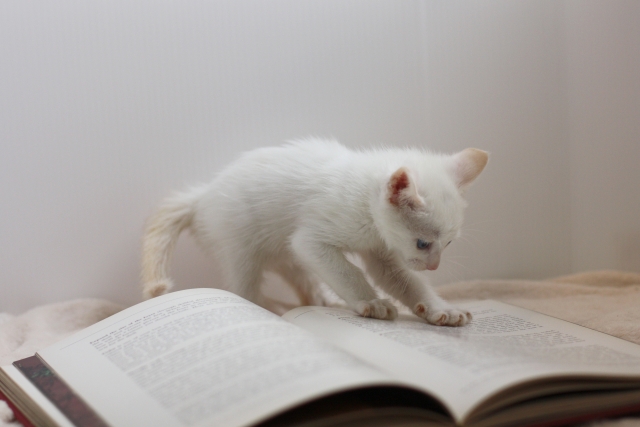

ニャンダーです!

今日は、神田昌典さんの『バカになるほど、本を読め!』から読書会の大切さについて学ぶニャ!

=======================

人類はあらゆる分野において壁にぶつかり、進むべき方向性が見えなくなった現代において、問題は複雑化し、一人ではとても答えを見つけ出すことができなくなってしまった。

このような状況下で問題解決をするとき、私たちに必要なものは何か。

それは、高度な知識創造をすること。すなわちダイバーシティ、異なる考え方の人同士が話し合うことが必要不可欠になるのだ。

そうした場を作る上で、「読書会」は最善の手段といっていい。一つの本を紐帯とすることで、良質なコミュニケーションを生み出せるからだ。

ただ人が集まるだけでは効果は薄い。そこに「目的」がないからだ。読書会は「本」を触媒にすることで、参加者の脳を刺激し、さらに参加者同士のつながりによって、新たな「知」を生み出すことを可能にするのだ。

古くから、特に危機の時代や時代の変革期においては、こうした「読書会」が日本各地で開かれてきた。

例えば、江戸時代の末期には、吉田松陰の「松下村塾」や緒方洪庵の「適塾」などの私塾が数限りなく生まれた。

松下村塾からは高杉晋作や久坂玄瑞、伊藤博文、山縣有朋などが輩出され、適塾からは福沢諭吉や大村益次郎、橋本左内などが輩出されたわけだけど、そこで行われていたのは、まさに全員で本を読み、議論するという教育だった。

新しい時代をつくるには何をすべきかを話し合い、そうした議論を行動につなげることで、日本を動かす大きなムーブメントとなり、ついには明治維新によって新時代の幕をあけることができたわけだ。

神田昌典著:『バカになるほど、本を読め!』より

===============

僕の尊敬している経営者さんの会社でも読書会を開催しているところが多いけど、

スタッフみんなの意識もレベルも高いし、うまくいっているところが多いニャ!

読書会は2人からでもできるし、知識の向上、円滑なコミュニケーションつくりにもオススメ♪

さらに、それぞれ響く箇所が違うから、その感想も勉強になる一石二鳥の勉強法。

ぜひ試してみてほしいニャ!

==================

ニャンダー

Wonder Note公式キャラクター。

本を乗り物にして世界中を駆け回り、勉強した内容をシェアすることを使命としている。

雲の上で本を読むことが大好き。コーヒーも大好き。